すべての始まりとなった握手

- 2025/12/17

- Words:

1964年1月25日、土曜日。

ザ・ビートルズが「I Want to Hold Your Hand(抱きしめたい)」で初の全米ナンバーワンを記録した日。

その日、雨が降る寒いオレゴン州ポートランドでは、ある陸上指導者と元教え子が、ビジネスの相談のためにコスモポリタンホテルでのランチの席で顔を合わせます。

それから1時間後、フィル・ナイトとビル・バウワーマンは立ち上がり、テーブル越しに握手を交わしました。こうしてブルーリボンスポーツが誕生したのです。

オレゴン出身の二人がどのようにこの瞬間を迎えたのか、そしてなぜその関係が続いたのか。それを理解するには、そこから10年前、野球部を外された一人の若者の物語にさかのぼる必要があります。

フィル・ナイトは、オレゴン州ポートランド南東部で育ち、クリーブランド高校に進みました。本人によれば、2年生以下の野球チームで彼は最後にチームから外されました。このことが、彼の心に深く突き刺さったと言います。

「本当にショックでした。でも、母にこう言われたんです。家でふてくされているのはやめなさい。新聞配達をするか、トラック競技でも始めたら、と。選択は簡単でした。トラック競技を選ぶことにしたんです」

そのときの決断が、彼の人生を大きく動かし、その後スポーツの世界そのものを変える道へとつながっていきました。

ナイトはトラック競技に挑戦し、すぐに自分のリズムをつかみました。彼はチームメイトより小柄でしたが、スピードがあり、負けず嫌いで、努力を惜しまない選手でした。

初期のある大会で、労働法専門の弁護士で、のちにオレゴン・ジャーナル紙の発行人となる父ウィリアムが、彼をオレゴン大学のトラック競技のコーチ、ビル・バウワーマンに紹介します。ウィリアムは、バウワーマンとオレゴン大学で同窓生だったのです。その日が、のちに彼の人生を形成することになるコーチとの最初の出会いでした。

その頃には、ナイトはすでに地元のレースで勝利や入賞を重ね、オレゴン州のハイレベルの高校陸上界で名を知られる存在になっていました。高校3年生のとき、彼は心に強く残る見出しを目にします。オレゴン大学のランナーであるビル・デリンジャーが、バウワーマンの指導のもと、全米選手権の1マイル走で優勝したというニュースでした。

「衝撃的でした」とナイトは振り返ります。「ザ・オレゴニアンの大きな見出しでした。そのとき初めて、ビル・バウワーマンという存在と、彼の驚異的なプログラムを強く意識するようになったのです」

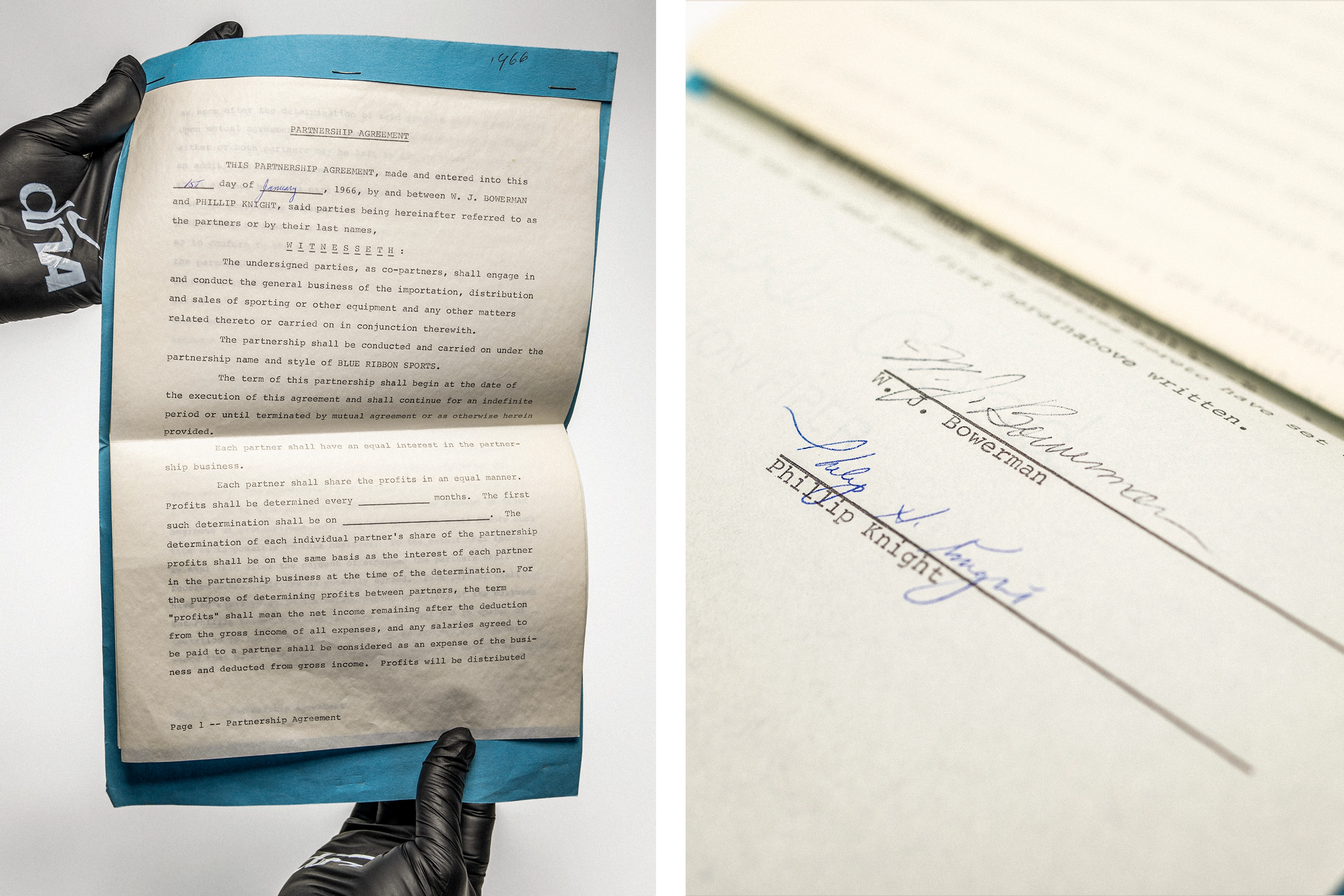

あの握手による合意から2年後、フィル・ナイトとビル・バウワーマンは、新たなビジネスのために正式な契約書に署名。最初に交わされたこの契約書は、PHKキャンパスのNikeアーカイブ部門に保管されています。

小柄で細身だったものの、ナイトは体格を言い訳にすることはありませんでした。1955年、彼はクリーブランド高校の市大会で、バスケットボールチームの一員として優勝を果たしました。また、880ヤード(約805メートル)走ではリーグ2位、州大会では4位に入っています。その年の秋までに、彼はオレゴン大学で、バウワーマンが率いるトラック競技とクロスカントリーの両チームへの参加が認められました。

実は、最初の練習が行われるずっと前から、父ウィリアム・ナイトはすでにバウワーマンに助言を求めていました。それは、のちに2人のキャリアを決定づける関係の始まりを予感させるものでした。フィルが大学に進むべきか、それとも軍に入るべきかという判断について、父はその年の秋に、コーチの意見を聞こうとバウワーマンに手紙を書いていたのです。

バウワーマンは、彼らしい率直さと心遣いを込めて返事を書きました。

「私がまず第一に考えるのは、あなたの息子さんの教育です」書き出しはこうでした。「すべてが楽しく気楽なものではありません。どんなことでも、成功には厳しい努力が必要です。あなたの息子さんをここに迎えられることは光栄ですが、同時にそれは、私にとっても、あなたにとっても、そして彼自身にとっても、責任を伴うことです」

左:1956年にオレゴン大学で行われたオリンピック前哨戦に出場したフィル・ナイト。ビル・バウワーマンに400メートル走への出場を勧められ、競技に臨みました。右:オレゴン大学在学中にトレーニングを行うナイト。

多くの新入生と同様、ナイトもすぐに、バウワーマンの言葉の意味を知ることになります。声高で厳しい指導に彼は苦しみました。「1年目の終わりに自分自身と向き合って、あのクレイジーな男のもとに戻るのか、それともやめるのか、と考えました」とナイトは振り返ります。「もし戻るなら、彼のやり方に従うしかありません。彼は変わらないと分かっていましたから。結局、戻ることにしたんです」

この決断は、極めて重要な転機となりました。バウワーマンは、ナイトの中に可能性を見いだしていました。ただし、それはスターランナーとしてではなく、理想的なテスターとしてでした。「私はチームでトップクラスのランナーではありませんでした」とナイトは認めています。「バウワーマンは、私なら実験的なことをやっても大きなリスクにならず、好都合だと分かっていたのでしょう」

彼はナイトのことを、「ハンバーガーみたいに」身近な、頼れるランナーだと呼びました。丈夫で、扱いやすく、粘り強い存在だという意味です。そして彼に、シューズの初期の試作モデルをテストさせるようになりました。1958年8月、バウワーマンはナイトに、夏のトレーニング計画を伝える手紙を送り、追伸にこう書き添えました。「もし、フラットシューズに向いていそうなものがあれば送ってほしい。新学期が始まる頃には用意しておく」

その秋、ナイトのもとに届いた一足には、白いゴム加工を施した実験的な生地が使われていました。後にバウワーマンは、それを「拭けばきれいになるテーブルクロスのような素材」と表現しています。それは粗削りな実用本位のシューズでしたが、発展の可能性を感じさせるものでした。バウワーマンが製造パートナーを見つけるのは、まだ何年も先のことです。しかし、より速く軽いシューズを生み出したいという情熱から、彼は既にシューズを試してくれる最初のテスターを見つけていたのです。

ビル・バウワーマンが製作した最古のフットウェアである、手作りのトラック競技用スパイク。Nikeアーカイブ部門所蔵。

このシューズはさまざまな面でユニークな設計です。つま先部分に継ぎ目のないトゥボックスで、快適さとフィット感を追求。ミニマルなデザインにより、縫い目は一箇所のみで、かかと部分はオフセットを加えた構造です。かかと部分には、スポンジラバーが使用されています。

1959年、ナイトはオレゴン大学を経営学の学位で卒業。その頃には彼の競争心はトラック競技から勉学へと移っていました。そして、彼はMBA取得を目指してスタンフォード大学に進学します。

当初、進むべき道はまだ定まっていませんでした。しかし最終学年で、「スモールビジネス マネジメント」という授業が目に留まります。その授業が、やがて生涯をかけるアイデアの小さな火種となりました。

「起業を扱う授業はそれしかなかったので、最も興味を引かれた授業の一つでした」とナイトは語ります。

彼は担当教授のフランク・シャレンバーガーと強い信頼関係を築きました。その教授が学生たちに課したのは、シンプルでありながら自由度の高い課題でした。新しいビジネスを考案し、その目的を定義し、それを支えるマーケティングプランを作成する、というものです。

ナイトは大学時代の夏に働いていたオレゴン・ジャーナルで耳にした、カメラマンたちの会話を思い出しました。彼らは、安価な日本製カメラが台頭し、高性能で高価なドイツ製モデルに迫りつつある、と話していました。

「当時はエレクトロニクスが流行りのテーマで、優秀な学生たちはそうした話題を好んでいました」とナイトは言います。「でも、私はエレクトロニクスについては何も知りませんでした。だから、自分が知っているシューズについて書いたんです」

ビル・バウワーマンのウェアテスターとしての経験をもとに、彼は仮想の会社を組み立てました。1962年当時、ドイツ製のスポーツシューズはアメリカで存在感を高めていました。それは品質は高いものの、高価なものでした。ナイトは、そこにチャンスを見出したのです。

そのアイデアを、彼は一つの大胆な仮説にまとめ、ほとんど一夜でレポートを書き上げました。日本製カメラがドイツ製カメラの競合へと成長したように、日本製スポーツシューズもドイツ製スポーツシューズと競い合えるのか?

ナイトは、日本製のランニングシューズが、価格と品質の両面で、当時市場を支配していたドイツのブランドと十分に競争できると論じました。そのレポートは「A」の評価を受けました。しかし課題が終わっても、そのアイデアは彼の頭から離れませんでした。「私は、見つけられる限りほぼすべての日本のシューズメーカーに問い合わせの手紙を書きました」

返事をくれたのはただ一社だけ、香港のKow Hoo Shoe Companyでした。拙い英語で書かれたその手紙は丁寧でしたが、内容は期待通りではありませんでした。

「残念ながら、この種のシューズを製造するための設備および材料が不足しているため、当社では製造が困難であることをお知らせいたします。また、香港の靴メーカーはいずれも同様に製造できないものと考えます。当社は、ゴルフシューズ、スケートブーツ、ボウリングシューズなどの製造を専門としております」

それは、ナイトが望んでいた答えではありませんでした。しかし、それでもよかったのです。ひとつの種はすでに蒔かれ、やがて芽を出そうとしていました。

落胆こそしたものの、彼は決して諦めませんでした。そして、そんな彼にまもなく人生最大のチャンスが訪れます。

この物語そしてさらに続くエピソードは、今後、Nikeアーカイブ部門によるThe Recordの特集で紹介していきます。